大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。

うろたえず、媚びない。

そんなジャズにこだわる放浪派へ。

主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。

大橋 郁

松井三思呂

吉田輝之

平田憲彦

![]()

テナーサックス編(前編)

撰者:松井三思呂

私にとって2012年幕開けのコラム。今年もがんばって書いていきますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。寒い日々が続きますが、オフィスは冬の節電で暖房を抑制していて、ヒートテックでウォームビズの毎日です。

コラムの方ですが、今回と次回は2回にわたって、企画モノでいきたいと思います。

題して、『Village Vanguard Live Collection』(テナーサックス編)として、合計で4枚のアルバムを採り上げます。今回はその前篇として、2枚のアルバムを紹介することとします。

※※

ニューヨークのヴィレッジ・ヴァンガードがらみのネタは、既に第14回のコラムでミシェル・ペトルチアーニ・トリオのライブ体験をレポートしており、そのライブアルバムも紹介している。ただ、このアルバム以外にもヴィレッジ・ヴァンガードで録音された作品は非常に数多く(恐らくライブ録音の作品数は世界一!)、そのなかで長年聴き継がれている名盤もキラ星のごとくである。

そんな名盤のなかでも、おそらく日本のジャズファンの多くが思い浮かべる作品は、ビル・エヴァンスの「Waltz For Debby」か、「Sunday At The Village Vanguard」ではないだろうか。ただ、私はこの2枚のアルバムを持っているものの、ジャズ・クリティックによる大絶賛のほどにはその良さが判らない。

ヴィレッジ・ヴァンガードでは、このビル・エヴァンスの大名盤の他にも、ジュニア・マンスの「At The Village Vanguard」、ボビー・ティモンズの「Trio In Person」など、ピアノトリオの傑作が数多くレコーディングされている。前述のミシェル・ペトルチアーニや、平田さんが第12回のコラムで採り上げているThe Great Jazz Trioの「At The Village Vanguard」なども然り。

そこで、これまで放浪派コラムでもセレクトされていない楽器編成として、ピアノトリオ以外の作品、特にテナーサックス奏者のリーダー作を紹介したい。

ヴィレッジ・ヴァンガードは1935年にオープンしており、当初は詩の朗読やコメディなどが上演されていた。その後、初代オーナーのマックス・ゴードンの方針で、57年の夏頃からモダンジャズ専門のクラブとなっている。

この頃、ニューヨークでは「バードランド」、「カフェ・ボヘミア」、「ファイブ・スポット」、「ハーフ・ノート」、「ミントンズ・プレイハウス」、「ヴィレッジ・ゲイト」など、多くのジャズクラブが覇を競っていたが、現在はほとんどのクラブが閉店している。あるいは営業していても、全く違う場所に移っている。

このようななかで、ヴィレッジ・ヴァンガードはオープン当時と同じ場所で、休業することなく今も営業を続けている。また、ミュージシャンのブッキングが一週間単位であることや、フードをサーブしないことなど、良質なジャズをお客さんに聴いてもらうための伝統も変わっていない。

現在はマックス・ゴードンが亡くなった後、奥さんのロレインが経営を引き継いでいるが、この人はブルーノート・レーベルのオーナー、アルフレッド・ライオンの妻でもあった人で、ライオンと離婚後にゴードンと再婚している。

さて、ヴィレッジ・ヴァンガードのテナーサックス数珠つなぎは、ソニー・ロリンズ→ジョン・コルトレーン→アルバート・アイラー→ジョージ・アダムスという超大物ラインナップ。こう書いただけで、熱心なジャズファンならアルバムのタイトルやジャケットが思い浮かぶことだろう。

という訳で、今回と次回で紹介する4枚のアルバムはどれも名盤の誉れ高い作品である。レストランで言えばミシュランガイド掲載店であって、B級グルメを追求してきた放浪派としてはややもすると掟破りという謗りを免れないところだが、良いものは良いということでお許し願いたい。

それでは、まずソニー・ロリンズにご登場いただこう。

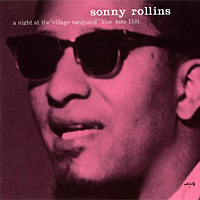

A Night At The Village Vanguard

Sonny Rollins

(BLUE NOTE 1581)

ロリンズの「A Night At The Village Vanguard」は、ヴィレッジ・ヴァンガードにおけるクラブ史上初めてのライブ録音アルバムで、クラブの記念碑的作品である。ロリンズにとっても初めてのライブアルバムで、録音は57年11月3日、編成は当時ロリンズが好んで用いていたピアノレスのトリオである。

当日は午後(日曜日でマチネがあった)と夜の2部構成で演奏が行われ、ソニー・ロリンズ(ts)の他は、夜の部はウイルバー・ウエア(b)、エルヴィン・ジョーンズ(ds)、昼の部はドナルド・ベイリー(b)、ピート・ラロッカ(ds)というメンバー。

オリジナルアルバムには6曲収録されており、「Old Devil Moon」、「Softly As In A Morning Sunrise」、「Striver's Row」、「Sonnymoon For Two」、「I Can't Get Started」の5曲が夜の部の演奏で、「A Night In Tunisia」だけが昼の部の演奏となっている。

ところで、このアルバムについて、私は悪い批評を読んだことがない。総じて、「アドリブの鉄人ロリンズがライブの緊張感と最高のサイドメンを得て、真骨頂を発揮した演奏」である。私もピアノレスのトリオというフォーマットで、ここまで素晴らしい演奏ができるロリンズは、まさに「アドリブの鉄人」だと思う。加えて、ヴィレッジ・ヴァンガードというハコの持つ独特な雰囲気と、ロリンズを煽りまくるウイルバー・ウエアとエルヴィン・ジョーンズの力も大きい。

全体を通じて、丁々発止のインタープレイの嵐であるが、なかでも私のお気に入りは「Sonnymoon For Two」と「Softly As In A Morning Sunrise」。

「Sonnymoon For Two」はロリンズのオリジナル曲で、曲名は「Tea For Two」からのイタダキであろう。この曲、12小節のブルースで、クレジットはロリンズ作となっているが、テーマは即興で作られたものと思われる。

何がスゴイかと言えば、泉のようにフレーズが湧きだす前半のロリンズも素晴らしいが、後半のエルヴィンとの4バース(4小節交換)。ともかく、ロリンズがノリノリで熱すぎる。いつ終わるのか、テーマに戻る気配も見せず、これでもかこれでもかとエルヴィンに勝負を挑む。エルヴィンもロリンズに真っ向勝負で対抗。ロリンズはノリ過ぎて、4小節で収めきれず、エルヴィンのパートに割り込んでしまうという荒技も見せる。ジャズの醍醐味が垣間見える瞬間である。

こう言うと、少し語弊があるかもしれないが、神戸北野のジャズクラブのベテラン奏者達が演るような「お約束」の4バースとは訳がちがう。気持ちがこもり過ぎた演奏だ。

次は、「Softly As In A Morning Sunrise」。ここではウイルバー・ウエアに注目。この人、かなり個性的なベーシストである。この「朝日のごとく〜」では、ロリンズのMCに引き続いて、ウエアがイントロを奏でる。ベースがイントロを担当する場合は、4ビートでランニングするのが一般的であろうが、ここではいきなり8分音符を多用したウエア節が爆発する。そうは言っても、リズム感は抜群で、テンポは完璧にキープしている。

また、途中のベースソロでは、丹念にテーマのメロディをなぞるが、非常に骨太で重量感のある鳴りである。もちろん、ロリンズ、エルヴィンもバリバリで、イントロと同様にエンディングも意匠を凝らしている。多くのジャズメンがこの曲を演奏しているが、間違いなく個人的ベスト5に入る快演。

話題が演奏とは外れるが、アルバムを締めくくるスタンダードのバラード「I Can't Get Started」。ある高校時代の友人が、このタイトルの和訳「言い出しかねて」を素晴らしい妙訳であると、ベタ褒めしていた思い出がある。私も同感である。この友人は現在某大手広告代理店のお偉いさん。高校時代の感性が今の彼の仕事に繋がっているような気がする。

話題を演奏に戻して、午後のマチネでは5曲、夜の部では15曲が演奏されたようだが、ルディ・ヴァン・ゲルダーが録音したテープは16曲分が現存しており、現在はこの16曲が完全版としてCDにまとめられている。

CD化やリマスターされた際のボーナストラックにはお得感はあるが、聴いてみると失望することも多い。プロデューサーや録音エンジニアがやはり「没」としたものには、それなりの理由がある。そのため、私は基本的にオリジナル重視派だが、この完全版CDは別。鉄人(哲人でもある)ロリンズが堪能できて(MCで若きロリンズの声も聞ける)、大推薦である。

※

いよいよこのあたりで二番手として、巨人コルトレーンに登板願おう。

実を言うと、今回のヴィレッジ・ヴァンガード企画を思いついた理由は、ロリンズの作品では「サキ・コロ」よりヴィレッジ・ヴァンガード盤がお気に入りということがひとつ。

もうひとつの理由は、放浪派コラムも46回と回を重ねてきたが、ジョン・コルトレーンは主役として全く登場していない。主流に背を向けるというコラムの性格もあるが、マイルス・デイヴィスも主役では登場していないところを見れば、このあたりの大物になると存在自体が馬鹿でかく、そのキャリアのなかでスタイルもかなり変化していて、なかなか1枚のアルバムに絞って書くことが難しいということではないだろうか。そこで、ヴィレッジ・ヴァンガードという切り口なら、コルトレーンも書けるかなと思ったことが、ふたつめの理由である。

"Live" At The Village Vanguard

John Coltrane

(Impulse A 10)

このライブ録音は、インパルス移籍後の第1弾アルバム「Africa/Brass」セッションに引き続き行われたもので、録音は61年の11月2日と3日。ロリンズの録音からちょうど丸4年後にあたる。

収録曲は3曲で、「Spiritual」、「Softly As In A Morning Sunrise」、「Chasin'The Trane」。

パーソネルはジョン・コルトレーン(ss、ts)、マッコイ・タイナー(p)、レジー・ワークマン(b)、エルヴィン・ジョーンズ(ds)、「Spiritual」にエリック・ドルフィー(b-cl)が加わる。なお、コルトレーンは「Spiritual」、「Softly As In A Morning Sunrise」ではソプラノサックスを演奏し、「Chasin'The Trane」ではテナーサックスを演奏している。

また、「Chasin'The Trane」はマッコイ・タイナーが抜け、ベースがジミー・ギャリソンに代わったコルトレーン、エルヴィンとのトリオ演奏である。

コルトレーンのグループは、ヴィレッジ・ヴァンガードに61年の10月24日から11月5日まで出演しており、ヴァン・ゲルダーにより1〜3日と5日の演奏が録音されている。これらの録音はLP時代から、本アルバム以外に「Impressions」、「The Other Village Vanguard Tapes」、「Trane's Modes」に分けて収録されていたが、現在は未発表曲3曲を加えた完全版CD4枚組ボックスセットが発売されている。

コルトレーンとロリンズの交流については、藤岡靖洋氏の名著「コルトレーン〜ジャズの殉教者」(岩波新書1303)に詳しく記されているので、参考にさせていただく。

両者の共演回数は案外少なく、3回しかないが、最後のものが生涯唯一の両者によるレコーディングとなる「Tenor Madness」である。

この頃から、コルトレーンは事あるごとに、ロリンズの録音が行われるスタジオやジャズクラブへ出かけ、親交を深めていったらしい。また、「A Night At The Village Vanguard」が録音されたロリンズのヴィレッジ・ヴァンガード出演の際にも、コルトレーンは演奏を聴きに行っている。さすがに、彼もロリンズ・トリオの演奏には衝撃を受けたものと思う。

やはり、「ヴィレッジ・ヴァンガードのコルトレーン」となれば、アナログ盤のB面約16分にわたって繰り広げられる「Chasin'The Trane」ということになるのだろう。

パーカー曲の「Chasin'The Bird」に因んで名づけられたもので、動き回って演奏するコルトレーンをヴァン・ゲルダーがチェイスしながら録音したという若干眉ツバものの逸話でも有名な曲である。

テナーサックス〜ベース〜ドラムによるトリオ演奏(ドルフィーが終わりのテーマの最後の最後に登場するが、実質は3者による演奏)で、ドラムがエルヴィン・ジョーンズである点、即興で作曲されたブルース形式の曲である点など、ロリンズの「Sonnymoon For Two」を想起させる。コルトレーンが「Sonnymoon For Two」を意識していたかどうかは定かではないが……。

この「Chasin'The Trane」を評して、「アドリブの極致が記録されたライブの最高傑作」(私の所有するアナログ盤日本語ライナー)、「コルトレーン一世一代の名演」など、賛美の言葉は数多い。

しかしながら、果たして本当にそう言えるのか。正直に言うと、私はこの曲を初めて聴いた時、どこが良いのか全く判らなかった。おかげで、アルバムはレコード棚のコヤシになった挙句、「名盤だし、いつでも買えるよね」とばかりに、ジャズから距離を置いていた時には中古レコード屋に処分してしまう始末。

当時の私はコルトレーンの専売特許である「シーツ・オブ・サウンド」を期待して、「Chasin'The Trane」に針を落とした訳であるが、スピーカーから出てきた音は「幾重にもシーツを敷きつめた音の流れ」とは程遠かった。

コードの構成音を全て使用して、16分音符を基本とした高速で長いフレーズを吹きまくるコルトレーンとは違い、ここでは細かいフレーズはなく、エルヴィンの叩きだすポリリズムに音の塊とも言える短いフレーズで対抗しているだけのコルトレーンがいた。

ここでコルトレーンと完全にサヨナラしていれば、本アルバムだけでなく、インパルス期のコルトレーンはスタンダードの企画アルバム3枚(「Ballads」とデューク・エリントン、ジョニー・ハートマンとの共演アルバム)を除いて、二度と聴くことはなかったかもしれない。

しかしながら、今こうやってこのコラムを書いているということは、インパルス期のコルトレーンを見直すことができた結果である。それは年齢を重ねたことで、コルトレーンに対する楽しみ方が変わったためであると思う。もちろん、一度手放した「"Live" At The Village Vanguard」も今は私のレコード棚に鎮座している。

どう変わったかというと、コルトレーンの演奏は単純に「音を楽しむ」こと、あるいはジャズの持つ最も根源的な魅力である「スイング感を感じる」ことに価値を感じることだけではない。それよりも、常に自分をギリギリまで追いつめ、変革することを怠らなかったコルトレーンの生涯の一断面として、作品を聴く行為に意義を見出すべきであることに気付いた。

「音を楽しむ」、「スイング感を感じる」という観点だけならば、アトランティックの「Giant Steps」あたりまでで十分だろう。だが、私の高校の友人にも一人いるが、コルトレーン作品のコンプリート・コレクターを目指す人が数多いように、全身全霊で音楽に打ち込むコルトレーンに惚れ込み、彼の生き様と向き合いながら、音楽的変遷をたどるという聴き方もひとつの楽しみ方である。

そういう意味で、「"Live" At The Village Vanguard」の「Chasin'The Trane」は、「シーツ・オブ・サウンド」の完成から「至上の愛」や「アセンション(神の園)」へ至る変革点をとらえた演奏である。

アナログ盤A面の「Spiritual」は、エリック・ドルフィーとの共演がコルトレーンにもたらしたものを総括した作品と考えられる。ただ、ドルフィーの出番が少ないことが残念であるが……。

また、ロリンズのアルバムでも演奏されている「Softly As In A Morning Sunrise」は、コルトレーンより前半部のマッコイ・タイナーのソロが素晴らしい。

そして、アルバム全体を通して、エルヴィン・ジョーンズのタイコは凄すぎる。

※※

ここまで書いてきて思うことは、ロリンズもコルトレーンもまだまだ聴くべきものがある、ということ。彼らだけではないが、名盤と呼ばれるものもしっかり聴き直してみると、新たな発見がありそう。これからもジャズ道に精進……、「お楽しみはこれから!」ということですかねぇ。

次回は後篇として、アルバート・アイラーからジョージ・アダムスにつないでいきます。

![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.

Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.